Ленин, Сталин, горняки и девушка с веслом — парковые скульптуры Нижнего Тагила

Не каждое поколение тагильчан может похвастаться тем, что на их глазах рождается новый историко-культурный объект.

Не каждое поколение тагильчан может похвастаться тем, что на их глазах рождается новый историко-культурный объект. А именно это как раз и происходит в этом году в Нижнем Тагиле: в историческом центре города открывается новый сквер парковой скульптуры. Здесь на сравнительно небольшой площади, освободившейся восемь лет назад после сноса одного из домов так называемого аксёновского подворья, собраны чудом сохранившиеся малые архитектурные формы конца 40-х, 50-х и начала 60-х годов ХХ века, которые в те времена назывались парковой скульптурой и служили для украшения скверов, парков и мест публичного пользования.

Сквер парковой скульптуры советского периода готовится стать ещё одной достопримечательностью Нижнего Тагила (фото 2019 г.)

Один из доходных домов купца Аксёнова (историко-архитектурный памятник местного значения), который находился на месте будущего сквера (фото 2011 г.)

Вообще парковая скульптура — изобретение не наше. В Россию оно впервые попало при царе Петре Алексеевиче, в первой четверти XVIII столетия, но широкого распространения не получило по причине того, что до второй половины XIX века содержать общественные (или, как их тогда называли, публичные) парки и скверы было по карману лишь крупным городам Российской империи: Петербургу, Москве и Киеву. Остальные парки (или, как их было принято именовать в ту пору, сады) создавались и содержались исключительно богатыми дворянами и помещиками и были частной собственностью, а право входа на их территорию предоставлялось лишь тем, кого пригласил владелец такого сада.

Моду на парковые украшения диктовали владельцы парков, которые, отправляясь путешествовать по европейским странам, «подсматривали», как украшают свои усадьбы французские, английские и итальянские дворяне. Кроме того, моду на парковые скульптуры диктовали ещё и российские самодержцы.

Так, например, императрица Анна Иоановна слыла «большой ценительницей изящных форм» и тратила из казны немалые деньги на покупку мраморных Аполлонов, Венер и Наяд за рубежом: в Италии, Франции, Голландии. Другая российская императрица — Екатерина II, — напротив, относилась к «мраморным истуканам» равнодушно, хотя и вошла в историю как покровительница искусств. А вот император Павел вообще терпеть не мог садовую архитектуру, его приводили в бешенство даже безобидные цветочные вазоны.

Что касается «публичных садов», то есть парков и скверов, куда свободно мог зайти абсолютно любой обыватель, то до середины XIX века их в российских городах было крайне мало. А те, что существовали, имели в большинстве своём убогий вид. Поддерживать такие парки в порядке для городской казны было накладно, и делалось это лишь в исключительных случаях, например таких, как визит в город министра или представителя царской фамилии.

Правда, случались у «публичных садов» и свои покровители, среди них были даже тагильчане. Так, Павел Николаевич Демидов, будучи курским губернатором, на свои личные средства привёл в порядок очень запущенный Лазаретный сад, расширил его и облагородил. В этом парке были установлены красивые беседки, сделаны гроты и лабиринты, а его аллеи были украшены восемью мраморными парковыми скульптурами, выписанными из Флоренции. По указанию Павла вход в этот парк был сделан бесплатным для людей всех сословий, в том числе и для «подлого люда», а содержание парка и духового оркестра, который играл в нём по выходным и праздничным дням, осуществлялось из средств Павла Николаевича и его наследников вплоть до 1875 года.

Ротонда и фонтан в Лазаретном саду. Курск (фото 1890-х гг.)

Другой уроженец наших мест — купец Степан Фёдорович Соловьёв, сын демидовского приказчика и золотопромышленника, — устроил в Санкт-Петербурге на превращённой в пустырь Румянцевской площади роскошный общественный парк, известный как Соловьёвский сад. За два года (1865–1867) деятельный тагильчанин превратил запущенный уголок Васильевского острова в цветущий парк.

Правда, украшать скульптурами дорожки парка Степан Фёдорович не стал.

Дело в том, что и отец, и дед его были убеждёнными староверами, а изображать на картинах или в скульптурах человеческое тело и даже «заниматься созерцанием оного» считалось грехом. Сам же Степан Соловьёв дал слово отцу, находящемуся на смертном одре, «почитать веру своих предков и словом, и поступками». Поэтому при устройстве сада купец воздержался от установки каких бы то ни было скульптур. Зато сад был обнесён ажурным чугунным забором, отлитым на тагильских заводах, имел музыкальный павильон, буфет и два фонтана.

Соловьёвский сад в Санкт-Петербурге (фото 2010 г.)

В Нижнем Тагиле первые «публичные сады» появились в конце XIX века. Первым стал бывший Господский сад, начало которому положил ещё Никита Акинфиевич Демидов. Теперь это парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина. Правда, каких-либо сведений о наличии в нём скульптур до нашего времени не дошло. Современники отмечали обилие «различных вазонов с красивыми и редкими цветами», но о других малых художественно-архитектурных формах упоминаний нет.

Вторым «публичным садом» стал Волковский сад, устроенный купцом Николаем Степановичем Волковым близ места слияния улиц Тагильский Криуль и Этапной (теперь это парк имени А. М. Горького на углу Черных и Липового тракта)*. Но и здесь не было ни одной парковой скульптуры, хотя по обилию цветочных клумб и вазонов Волковский сад намного превосходил Господский сад.

Широкое распространение парковая скульптура получила после Октябрьской революции. Как известно, в годы становления новой власти «свободным народом и сознательным пролетариатом» были уничтожены сотни, если не тысячи, памятников прежнего режима, воздвигнутых в малых и больших городах России. Начало уничтожению памятников было положено после Февральской революции. Правда, поначалу сносу подлежали только памятники царям. Тотальное уничтожение памятников «всем угнетателям трудового народа» началось после октября 1917 года. На этот раз «освобождённый народ», оболваненный пропагандой идеологов новой власти, без жалости сметал с лиц городов и посёлков все монументы, включая надгробные памятники. И хотя председателю Наркомпроса Луначарскому в 1923–1925 годах всё же удалось остановить тотальное уничтожение памятников, отношение к ним ещё долго оставалось негативным. В том числе и в нашем городе.

Так, на одном из заседаний бюро городского комитета ВКП(б) в 1936 году его первый секретарь Шалва Степанович Окуджава заявил: «Церкви, часовни и памятники, оставшиеся ещё кое-где с мрачных времён царизма, являются символами старой жизни, а потому подлежат безусловному и безжалостному уничтожению. А присвоение некоторым из них статуса памятников истории надо считать ошибкой».

К тому времени в Нижнем Тагиле оставался только один дореволюционный памятник, который был установлен в честь Андрея Николаевича Карамзина.

Однако, уничтожив «символы старой жизни», советская власть всерьёз озаботилась вопросом, что же следует предложить народу в качестве символов жизни новой. Учитывая, что партийный тезис о том, что «советский человек обязан знать и чтить свою историю и историю государства» был принят на местах с большим энтузиазмом, кремлёвские идеологи запустили в массы лозунг «советский человек — это человек высокой культуры». Повсеместно была открыта дорога самодеятельным театрам, музыкальным, танцевальным, хоровым, эстрадным коллективам; кино и цирк стали считаться «пролетарским видом искусства». Немалые деньги выделялись для создания общественных мест отдыха: домов отдыха, скверов и парков. И на этой волне в середине 1930-х в моду вновь начала входить парковая скульптура. Правда, если в XVIII и XIX веках изготовление «садовых истуканов» было производством штучным и выполнялось, как правило, скульпторами или на худой конец людьми, имеющими художественное образование, то в Советском Союзе всё производство малых архитектурных форм было поставлено на поток и застандартизировано. В 1936 году в московском издательстве «Правда» был выпущен иллюстрированный справочник под названием «Малые архитектурные формы для фасадов, парков и скверов», где было собрано почти 350 типовых проектов парковой скульптуры. Около половины справочника занимали проекты скульптур и бюстов Владимира Ильича Ленина, теоретиков коммунизма, русских полководцев и деятелей культуры. Остальные проекты были полностью обезличены и предназначены для «декоративного украшения фасадов домов культуры, парков, скверов и иных мест общественного пользования». Эти скульптуры изображали рабочих, колхозников, физкультурников, солдат РККА или учащихся. Отливкой фигур и бюстов вождя пролетариата, советских и партийных деятелей, а также выдающихся русских писателей, художников и композиторов занимались лишь несколько предприятий в Стране Советов. Остальные фигуры было разрешено изготавливать в областных и краевых центрах, причём их изготовлением до 1950-х годов занимались в основном артели.

Первые парковые скульптуры появились в Нижнем Тагиле в конце 1930-х.

Это были гипсовые копии памятника украинских скульпторов Е. Белостоцкого, Г. Пивоварова и Э. Фридмана «Ленин и Сталин в Горках». По некоторым сведениям, обе копии являлись подарком от Наркомтяжпрома двум заводам-гигантам — НТМЗ и УВЗ — в честь успешного завершения Второй пятилетки. Одна из них была установлена перед входом в здание фабрично-заводской семилетней школы (средняя школа № 18). Скульптурная композиция простояла у школы несколько лет, а затем была демонтирована. Позднее на её месте были установлены две ростовые фигуры Ленина и Сталина.

Здание ФЗСШ № 18 уже с одиночными скульптурами Ленина и Сталина, установленными на месте парной композиции

Вторая скульптурная композиция обрела свою прописку в посёлке Вагонстроя, недалеко от входа на заводской стадион. Убрали её после ХХ съезда партии.

Вход на стадион УВЗ (фото 1940-х гг.)

В первые послевоенные годы ассортимент парковой скульптуры расширился за счёт появления спроса на изображения Героев Советского Союза и ставшей актуальной тематики материнства и детства. Начиная с 1947 года парковая скульптура прочно входит в советскую моду на долгие 20 лет.

После войны в Нижнем Тагиле появляются и другие парковые скульптуры. Часть из них была приобретена на средства скромного бюджета города, но основная масса была закуплена крупными тагильскими предприятиями: ВРУ, НТМЗ, заводом имени Куйбышева и УВЗ. Так, для установки в Комсомольском сквере была закуплена ростовая типовая скульптура «Девушка с мячом».

Скульптура «Девушка с мячом» в Комсомольском сквере

Выглядела гипсовая комсомолка одиноко, и через год было решено установить напротив неё ещё одну молодую спортсменку, на этот раз с веслом.

Здесь надо уточнить, что парковая скульптура «Девушка с веслом» изначально существовала в двух модификациях: с веслом и обнажённая; с веслом, в спортивных трусах и майке. Автор первой девушки — известный советский скульптор Иван Дмитриевич Иванов, которого все помнят по псевдониму Шадр. Оригинальная скульптура, изображающая девушку с веслом, появилась в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве в 1936 году. Тогда же целый ряд московских и ленинградских артелей начали отливку её гипсовых копий. Однако спустя два-три месяца на скульптора обрушился шквал критики: девушка, по мнению советских искусствоведов, «не соответствовала образу советской женщины — труженицы и матери». Скульптуру демонтировали и отправили в Луганск, где она простояла в городском парке до самой войны и погибла от прямого попадания немецкого снаряда.

Вторая модификация «Девушки с веслом» родилась в 1935 году в мастерской забытого нынче советского скульптора Ромуальда Иодко. Оригинальная скульптура одетой девушки с веслом была установлена на аллее парка водного стадиона «Динамо» в Черкизово в 1936 году. Через год Иодко создал ещё один вариант скульптуры, где вместо спортивных трусов и майки на девушке был уже купальник и шапочка для плавания. Гипсовые копии этих двух девушек и стали самыми популярными в Советском Союзе. Их тираж в итоге пусть ненамного, но превысил общий тираж другой очень популярной садово-парковой скульптуры «Школьник Володя Ульянов».

История тагильской «Девушки с веслом» была весьма интересна.

По каким-то причинам, скорее всего из-за нехватки денег в городской казне, покупка гипсовой «подруги» для «Девушки с мячом» неоднократно откладывалась. Тогда было решено обратиться к местным студентам-скульпторам, которые и выполнили заказ горкома ВЛКСМ и Горкомхоза. По легенде, моделью для тагильской девушки с веслом была бухгалтер Ленинского треста столовых комсомолка Лора Кулагина.

В 1946 году известный ленинградский скульптор Матвей Генрихович Манизер подарил Нижнему Тагилу скульптурную композицию «В стране радости и счастья. Юность», которую создавал как модель для садово-парковых скульптур. В тираж композиция пойти не успела из-за начала войны, да и сам скульптор сомневался, что худсовет примет к массовому тиражированию фигуры нагих юноши и девушки. Манизер предлагал установить бронзовую «Юность» в доступном для общего обозрения месте, например в Комсомольском сквере, но руководство Нижнетагильского музея изобразительных искусств решило установить подарок в маленьком скверике рядом с музеем.

Скульптурная композиция «В стране радости и счастья. Юность» в сквере Нижнетагильского музея изобразительных искусств (фото 1948 и 1955 гг.)

Позднее, в начале 1990-х, в этот сквер перевезли ещё одну парковую скульптуру — «Лесную нимфу».

Первоначально «Нимфа» была установлена на Вагонке, в скверике между бывшими магазинами «Галантерея» и «Парфюмерия» на проспекте Вагоностроителей. Но местные жители почему-то с первых дней невзлюбили сидящую декольтированную молодую женщину с копытами вместо ног. Скульптуру не раз обливали краской, устраивали у постамента свалки мусора и без конца писали районным властям жалобы с требованием снести «дьяволицу». В конце концов, чтобы спасти «Нимфу» от линчевания, скульптуру перевезли в сквер музея изобразительных искусств.

«Лесная Нимфа»

Одной из самых массовых парковых скульптур в Нижнем Тагиле стала скульптура, которая в некоторых справочниках значится как «Школьник Володя Ульянов». Впрочем, легенды говорят, что её оригинальная модель была создана ещё в дореволюционном Симбирске и называлась просто «Первоклассник». Она была изготовлена по заказу комитета народного просвещения местного земства. В начале 1930-х кто-то заметил поразительное сходство лица первоклассника с детскими фотографиями вождя мирового пролетариата и модель пошла в тираж. В народе эта фигура более известна под названием «Маленький Ленин».

«Маленький Ленин», он же «Школьник Володя Ульянов» в сквере перед городской инфекционной больницей и детской больницей на Вые

Одна фигура юного Ильича была установлена в больничном скверике на улице Сульфатной, на территории городской инфекционной больницы.

Второй «Маленький Ленин» стоял у старого здания детской больницы на улице Кузнецкого. Ещё один — во дворе дома № 66 по улице Карла Маркса. Четвёртый был установлен сначала у входа в здание новой школы № 18, а затем в его фойе. Ещё два юных Володи Ульянова прописались на Вагонке: один стоял в парке за заводским стадионом (позднее — парк ДК УВЗ им. Окунева), а другой — в Пионерском сквере. С полдюжины подобных скульптур, но уже без книг (была и такая модификация) были расставлены во дворах детских садиков, построенных в городе в 1950-х годах, а также в сквере между домами № 89 и 93 по улице Карла Маркса.

В конце 1940-х годов появилась парковая скульптура и в так называемом Железнодорожном саду на территории нынешнего музея «Демидовская дача». Ни названия композиции, ни дату её отливки история для нас не сохранила.

Немалое количество парковых скульптур в Нижнем Тагиле изображали горняков. Причём почти все известные краеведам фигуры были хоть и типовые, но разные. Многие тагильчане ещё помнят памятники шахтёрам, установленные перед зданием Высокогорского рудоуправления, в садике дома № 22 по улице Космонавтов, и шахтёра на смотровой площадке на горе Высокой. Был и ещё один шахтёр, который в 1950-е годы стоял в начале одной из аллей Комсомольского сквера в центре города.

Скульптура шахтёра перед зданием ВРУ на улице Фрунзе (фото 1975 г.)

Скульптура шахтёра перед домом № 22 по улице Космонавтов (фото 1962 г.)

Скульптура шахтёра в Комсомольском сквере (фото 1960 г.)

В конце 1940-х годов, а также в 1950-е и 1960-е годы в городе было установлено несколько парковых бюстов. Например, в парке им. Бондина на центральной аллее в 1950-х были установлены четыре бюста главных теоретиков коммунизма: Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Центральная аллея парка им. Бондина в 1952 году

Свой Иосиф Виссарионович в 1940–1950-х годах стоял и перед главным входом в Советскую (ныне — Демидовскую) больницу № 2. Однако в парках и скверах Нижнего Тагила скульптурных изображений «вождя народов» было на удивление немного. Кроме бюста в ПКиО им. Бондина и бюстов, выставляемых на большие пролетарские праздники перед домами и дворцами культуры, Сталин присутствовал только в Комсомольском сквере. Впрочем, это был уже памятник, который был установлен в честь 70-летия товарища Кобы Джугашвили и одновременно в ознаменование 3-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Бюст И. В. Сталина у главного входа во 2-ю горбольницу

Про памятник Сталину в Комсомольском сквере в нашем городе ходило и ходит немало легенд. Часть их касается истории создания памятника, часть — истории уничтожения. Настоящая история этого монумента выглядит куда менее романтично. Во-первых, никакого эксклюзивного проекта памятника никогда не существовало. Проект, автором которого был скульптор Владимир Ингал, был обычной «типовухой», разработанной накануне 70-летнего юбилея Сталина. Этот проект был реализован в 1948–1953 годах в полутора десятках городов СССР. В частности, точно такой же Сталин стоял в Ленинграде, на Поклонной горе перед зданием МГУ в Москве, в Сталинграде, в Ереване и других городах. Правда, тагильский Сталин отличался от своих столичных собратьев меньшим ростом.

Во-вторых, памятник исчез из сквера вовсе не на следующий день после доклада Н. С. Хрущёва «О культе личности и его последствиях», а совершенно спокойно простоял в центре города ещё по меньшей мере пять лет.

Памятник И. В. Сталину в Комсомольском сквере в 1948 г.

Памятник И. В. Сталину в Комсомольском сквере на фото середины 1950-х гг.

Фото у памятника 1 мая 1960 г.

Памятник И. В. Сталину в Комсомольском сквере на фото 1961 г.

И наконец, никто памятник Сталину не разрушал. Его просто переместили в укромное место на задворках парка им. Бондина, где он за несколько лет развалился. Главной причиной «гибели» памятника были коррозия и нарушения технологии при его изготовлении. По крайней мере, так было написано в еженедельной сводке, отправленной Нижнетагильским горкомом КПСС в обком партии.

Кроме популярных и массовых парковых скульптур, были в Нижнем Тагиле и малотиражные, но не менее интересные. Например, композиция, которую многие называли «Мать и дитя». Стояла она в Пионерском сквере на Вагонке. Там же находилась другая редкая скульптурная композиция, изображающая первоклассницу и ученицу старших классов за чтением книги.

Скульптурные композиции Пионерского сквера в Дзержинском районе (фото 1960-х гг.)

Многие старожилы Вагонки помнят и двух гипсовых пионеров у входа в Пионерский сквер, а также фигуру Г. Орджоникидзе перед Центральным клубом вагоностроителей, заменённую в первые послевоенные годы фигурой Сталина.

С некоторыми гипсовыми скульптурами связаны весьма любопытные истории. Так, например, в начале 1960-х пионерская организация средней школы № 9 добилась права на присвоение ей имени трижды Героя Советского Союза легендарного лётчика-истребителя Александра Покрышкина. В честь этого события шефы школы — ОКС «Уралвагонзавода» — изготовили бюст героя и установили его на площадке перед школой. Пионеры школы состояли в переписке с Александром Ивановичем и ежегодно на 9 Мая устраивали перед бюстом торжественные линейки.

Но в постперестроечные годы об этом факте почему-то напрочь позабыли и превратили лётчика-истребителя Покрышкина в... педагога Макаренко.

Мода на садово-парковую скульптуру начала сходить на нет в начале 70-х годов ХХ столетия. Новые скульптуры перестали закупать, а за старыми перестали ухаживать. За несколько лет под воздействием осадков, не самого чистого воздуха и переменчивой уральской погоды фигуры стали разрушаться. В начале 1980-х их останки начали повсеместно убирать.

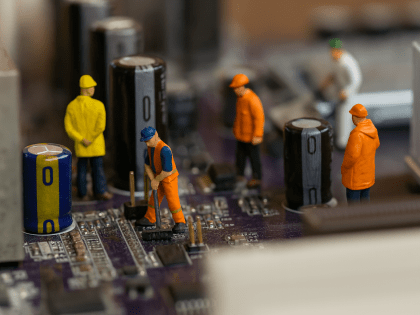

Идея создания сквера советской парковой скульптуры родилась летом прошлого года в стенах музея изобразительных искусств. В кладовых музея нашлось шесть скульптур и два бюста, чудом сохранивших свои облик.

К работам по восстановлению экспонатов были привлечены профессиональные реставраторы. В то же время начался поиск места, куда можно было бы выставить скульптуры. Поначалу выбор музейщиков пал на так называемый Пионерский сквер (сквер Красной Армии), однако затем концепцию было решено изменить и разместить сквер на пустыре за музеем ИЗО. В настоящее время на площадке сквера заканчиваются работы по благоустройству территории, а уникальные и ставшие раритетными экспонаты уже доступны для более близкого ознакомления.

Экспонаты будущего сквера советской парковой скульптуры (фото 2019 г.)

Любовь жителей Нижнего Тагила к парковой скульптуре несколько лет назад попытались вернуть тагильские скульпторы. На этот раз фигуры решили изготавливать из металла, чтобы продлить их жизнь. Однако далеко не все произведения пришлись горожанам по душе, а некоторые из них ничего, кроме инфаркта, вызвать не могут.

Теперь тагильчане могут воочию сравнить произведения двух разных эпох и решить для себя, что лучше — полная свобода творчества или тотальный контроль над произведениями искусства.

------------------------------

* Об этом месте авторы писали в самом первом очерке рубрики «Город-ЛабириНТ».

Последние новости

Сравнение: заводской ремонт сервоприводов VS независимый сервис

Официальные правила против гибкости — где лучше восстанавливают точность

В Серове на основании заключения прокурора главный редактор газеты одного из предприятий города восстановлена на работе

Сотрудник Серовской городской прокуратуры в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ принял участие в рассмотрении судом гражданского дела по иску жительницы города о восстановлении на работе и взыскании вынужденного прогула.

Врио губернатора Денис Паслер поздравил геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником

Как отмечено в обращении, труд геологов ответственен и почётен, поскольку служит росту экономики,

Герои‑невидимки: 10 мест, где вы сталкиваетесь со стойками СОН ежедневно

Железобетонные стойки СОН окружают нас повсюду — даже если мы не знаем, что это они